写メ日記

(詳細)恋と自然選択説と…

3/18(火) 22:48

こんばんは。お疲れ様です。

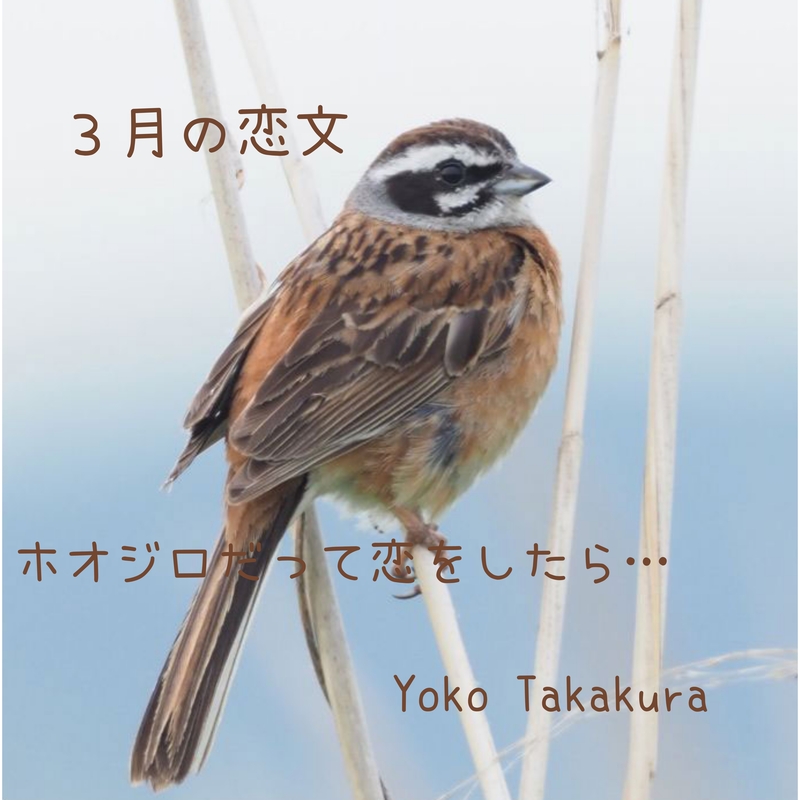

1月の恋文で"野鳥"を綴りましたので、

今回も"野鳥"で綴ります。

「高槻の こずゑにありて 頬白の

さへづ(エズ)る春と なりにけるかも」

これは歌人、島木赤彦氏の作品です。

意味は、

ホオジロがケヤキの木(高木樹)に止まって

鳴いているよ。やっと春が来そうだなぁ…

といったところでしょうか…

(随分簡単にしてしまいました…)。

というわけで、この作品は全く"恋の歌"

ではありません。でも、この作品を敢えて

"恋の歌"として取り上げました。

この作品は、発表された時に、

ある疑問が投げかけられました。

それは「ホオジロは地上や背の低い木で

生活しているので、高いこずえには行かないよね…(作者が想像で作った)」

という指摘です。

でも、野鳥研究家さんからは

「ホオジロのオスは、メスへの求愛や、

縄張りの主張のために、春先のみ見通しの良い場所でさえずる事がありえる」

という見解も示されています。

メスのために高いところに行く…

なんとも健気ではないか…

・

・

そうなのか?

私はこの野鳥研究家さんの見解から、

1つの説を思い出しました。

それはダーウィン大先生の"自然選択説"です。

そう、キリンの首の説です。

この作品は大正13年(1924年)に

発表されました。ということは、

100年くらい経っているんですね。

最近の説によると

「ホオジロの巣は季節を追って巣の高さを

変える(季節を追うごとに巣の位置が

高くなっていく)」

※理由としては、ヘビやイタチなどの敵から

巣のひなを守るためとか、成長する雑草から

巣を守るためとからしいです。

「一夫二妻の可能性がある」

とか、あるみたいですね。

これらの説が、もともとの性質なのか、

100年の間に変わってきた性質なのかは

分かりません。でももし、100年の間に、

変わってきた性質ならば、ホオジロは

高い所で生活するようになるかもしれませんね

しばらくは「高い所で生活するメリット」と

「低い所で生活するメリット」の"鞘当て"が

起きるかもしれませんね…?

ダーウィン先生、どう思われますか?

なんてね(笑)

恋文のコーナーなのに相変わらず

「長い」「つまらん」「色気がない」

で、すいません…(泣)。

そういえば、キリンの首の説にも

"新説"が発表されましたね。

ってそろそろやめときますね(笑)。

最後まで読んでくださり

ありがとうございました。

やっぱり生き物は不思議で面白いですね

それではまた…おバイチャ♪

高倉 洋子

お気に入り登録

お気に入り登録